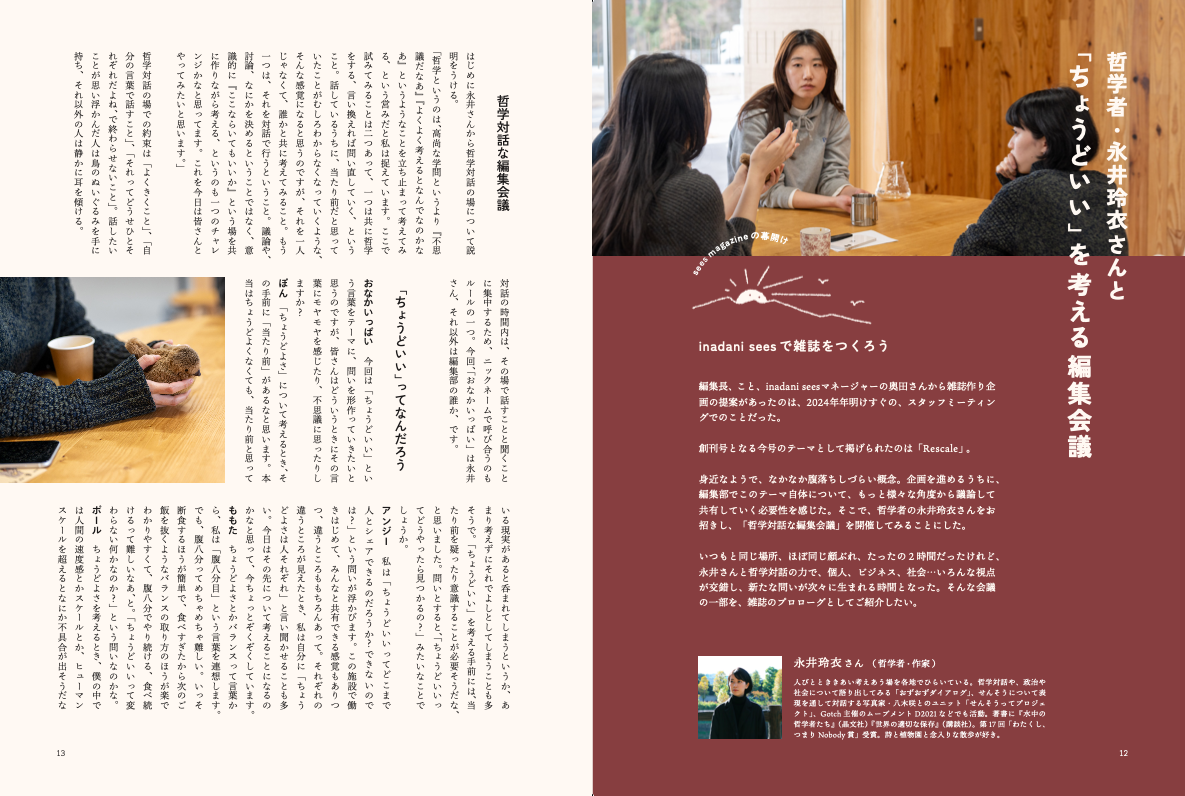

〈〈〈 sees magazine の中から、哲学者・永井玲衣さんを迎えて開催した“哲学対話な編集会議”の記事をご紹介します。 〉〉〉

「inadani seesの雑誌を作ろう。」

編集長、こと、inadani seesマネージャーの奥田さんから雑誌作り企画の提案があったのは、2024年年明けすぐの、スタッフミーティングでのことだった。

創刊号となる今号のテーマとして掲げられたのは「リスケール」。

身近なようで、なかなか腹落ちしづらい概念。企画を進めるうちに、編集部でこのテーマ自体について、もっと様々な角度から議論して共有していく必要性を感じた。そこで、哲学者の永井玲衣さんをお招きし、「哲学対話な編集会議」を開催してみることにした。

いつもと同じ場所、ほぼ同じ顔ぶれ、たったの2時間だったけれど、永井さんと哲学対話の力で、個人、ビジネス、社会… いろんな視点が交錯し、新たな問いが次々に生まれる、そんな時間となった。そんな会議の一部を、雑誌のプロローグとして一部ご紹介したい。

冒頭に永井さんから哲学対話の場について説明をいただく。

「哲学というのは、高尚な学問というより「不思議だなあ」「よくよく考えるとなんでなのかなあ」というようなことを立ち止まって考えてみる、という営みだと私は捉えています。ここで試みてみることは2つあって、1つは共に哲学をする、言い換えれば問い直していく、ということ。話しているうちに、当たり前だと思っていたことがむしろわからなくなっていくような、そんな感覚になると思うのですが、それを1人じゃなくて、誰かと共に考えてみること。もう1つは、それを対話で行うということ。議論や、討論、なにかを決めるということではなく、意識的に「ここならいてもいいか」という場を共に作りながら考える、というのも1つのチャレンジかなと思ってます。これを今日は皆さんとやってみたいと思います。」

哲学対話の場での約束は「よくきくこと」、「自分の言葉で話すこと」、「それってひとそれぞれだよね、で終わらせないこと」。話したい人は鳥のぬいぐるみをもち、それ以外の人は静かに耳を傾ける。

対話の時間内は、その場で話すことと聞くことに集中するため、ニックネームで呼び合うのもルールだ。今回、おなかいっぱいは永井さん、それ以外は編集部の誰かです。

おなかいっぱい 今回は「ちょうどいい」という言葉をテーマに、問いを形作っていきたいと思うのですが、みなさんはどういうときにその言葉にモヤッとしたり、不思議に思ったりしますか?

ぽん 「ちょうどよさ」について考えるとき、その手前に「当たり前」があるなと思います。本当はちょうど良くなくても、当たり前と思っている現実があると呑まれてしまうというか、あまり考えずにそれでよしとしてしまうことも多そうで。「ちょうどよい」を考える手前には、当たり前を疑ったり意識することが必要そうだな、と思いました。問いとすると、「ちょうどいいってどうやったら見つかるの?」みたいなことでしょうか。

アンジー 私は「ちょうどいいってどこまで人とシェアできるのだろうか?できないのでは?」という問いが浮かびます。この施設で働きはじめて、みんなと共有できる感覚もありつつ、違うところももちろんあって。それぞれの違うところが見えたとき、私は自分に「ちょうどよさは人それぞれ」と言い聞かせることも多い。今日はその先について考えることになるのかな思って、今ちょっとぞくぞくしています。

ももた ちょうどよさとかバランスって言葉から、私は「腹八分目」という言葉を連想しました。でも、腹八分ってめちゃめちゃ難しい。いっそ断食するほうが簡単で、食べすぎたから次のご飯を抜くようなバランスの取り方のほうが楽でわかりやすい。腹八分で終える食事をとり続けるって難しいなあ、と。「ちょうどいいって変わらない何かなのか?」という問いなのかな。

ポール ちょうど良さを考えるとき、僕の中では人間の速度感とかスケールとか、ヒューマンスケールを超えるとなにか不具合出そうだなというのがある。じゃあその「人間のスケールってなんなんだ?」ということが気になります。

おなかいっぱい ポールさんから出た、ヒューマンスケールを切り口に考えていきましょうか。ちょうどよさは、ヒューマンスケールを超えない範囲、というイメージがある?

ポール そうですね、人間の速度感を超えてなにかをし続けたりしたときに、環境との齟齬が生まれたりするなって。早く移動するとか、とんでもなく大きなものを作るとか。拡張を目指す大きな動きの中で、我々はちょうどよさをどんどん超えてきちゃっているのでは、という感覚があります。であれば、人間のスケール感を取り戻したいよね、と思うんですけど、もう一歩進んで「じゃあ人間の規模って何?」って考えると、なんだろう…ってちょっと言い淀んでしまう感じがあります。

おなかいっぱい ありがとうございます、すごく面白い問い。あえて遠回りしてイメージの共有からゆっくり始めたいのですが、ヒューマンスケール超えている感じがするもの、なにか思い浮かびますか?

ももた うーん、例えば、満員電車に詰め込まれている人は、どこか超えていそうな反面、同時にヒューマンスケール的に満たせていないものもある気がする。足りていないのは、なんだろう、「夕焼け、きれー!」みたいなことかなあ。一方はめちゃめちゃ突出しているのに、一方は欠如しているような、そんないびつなイメージです。

アンジー 宇宙に行くとか、VRとかって、超えているのかなと思ったけど、よくよく考えると、身体能力的には超えているけど、人間が想像して創り出したとするなら、知能的には超えていないのかな、とも思ったり。いつか知能が身体性を超えてしまうことがあるのかな。

おなかいっぱい 私が思いついたのは、AIが賢くなりすぎてコントロールできないとか、核兵器を使ってしまったら放射性物質が消えるまで何万年もかかるという話は、人間の裁量を超えている感じがする。

あと、知性あるいは知識の話があって、子供がシャケの切り身が海を泳いでいると思っていた、という話も、なんか超えている感がある。その子自身がというより、そういう仕組みになってしまった社会が一線を越えてしまっているというか。でも、じゃあ仕組みを全部知ってたり、コントロールできていたらそれがヒューマンスケールの範囲内なのか、と考えると、それもどうなんだろう、とも思います。

ポール 農・林・漁業でも、分断の行き過ぎを感じることはありますね。大きすぎる組織とかもそうですが、顔が見えないものが増えれば増えるほど、個人の認識する社会の中でも関係のない話が増えすぎていく感じがする。無関心で居続けられる状態が増えるというか。顔が見えることが全部いいわけじゃないし、見えすぎてもしんどいけど、見えなさ過ぎることで歯止めがきかなそう、というのは違和感としてあるかもしれないです。

おなかいっぱい みなさんの話を聞きながら、人間の手を超えてしまっている社会の側面は確かにある気がしつつ、一方で、世の中一般には「ちょうどいい」に対する嫌悪もある気がしていて。「人間の力を超えてゆけ」って、割と標榜されたりするじゃないですか。宇宙の開発競争とか。「ちょうどいいとか言うんじゃねえ、甘えだ」みたいな。なんでそんなに拡張したいんだっけ、と思ったりもするんですけど。ちょうどいい、について考える一方で、ちょうどよさを嫌悪するのってなんでだろう。どこか我慢する感じがあるんでしょうか。

ポール ビジネスでは「スケールする*」とかって言いますけど、「スケールするビジネスかどうか」がビジネスの精度、資金を集めるための基準となる。でも、地域の木を使うビジネスは、使える資源量が決まっているから、際限なくスケールはしないんですよ。スケールするビジネスって、世界中から資源を集められるか、資源がデジタル上にあって複製可能なものだけ。伊那の木を切り続けることを前提にしたビジネスでは、そのスケール感覚と両立できない。地域の木に価値をつけてビジネスをしていこうとするなら、スケールと決別した状態を作り出さないと、持続可能な世界線はおとずれない、という考えが、今回のリスケールというテーマに至る一歩手前にあって。これはめっちゃ難しいなと思います。いかに新しいスケールをつくれるか、軸をずらせるのか、みたいなことが重要になるって常々思っている。

* 規模や程度を拡大ないしは縮小する、という意味で用いられることのある表現。ビジネスシーンで業界用語のように用いられる傾向のあるビジネスカタカナ言葉の一種。

ぽん 私が前に勤めていた会社は、日本はもう市場が成熟していて国内での成長が難しいから、これから市場が大きくなる国や経済圏に先行して入り、市場の経済成長にあやかってスケールしていく、というのを目指していて。私はその、地域の文化云々よりも経済成長ばかりに着目したような戦略や考え方に違和感があった。確かに、日本で成長し続けるのは大変だし、スケールさせないと社員を食わせていけないとか、頭では理解できる。でも、そこに愛はあるか、みたいなことかなあ(笑)。うまく言語化できないんですけど、そこに向けては一緒に頑張れないな、って違和感だけははっきり自覚していたことを思い出しました。

ポール スケールして、コストや単価は下げて、そうやってビジネスを伸ばしていく、というのが正攻法と言われたりもするけど、その世界線だと、小さくものづくりをしてそれを届けていく方法では本当に稼げない。ビジネスそのものがスケールする、というのが大事な指標になっているのが、なんか食い合わせ悪い。成長し続けることと資源の持続性のトレードオフは、今のままのものさしだとなかなか超えられないから、次のものさし、なにかないのかな、と思う。たとえば、みんなの顔が見える、30〜40人の規模感で、資源を使い切らずに商いをし続けていくような中規模な会社やビジネスが増えた時、社会はどうなるんだろう?今は大きい会社とその下請け構造で日本のものづくり産業が成り立っていて、農業はむしろ個人家族経営が100万軒くらいあって。どうしてこの間の、中くらいの規模はあまり見当たらないんだろう。まあ難しいからなんでしょうけどね(笑)。

おなかいっぱい ちょうどいいということの実践って、めちゃくちゃ時間かかって、難しくて、とても面倒なものだと思うんです。自分のちょうどいいポイントも、社会のちょうどいいポイントも、探さないと見つからない。「これがちょうどいいです」ってはっきりしたものがあるわけじゃないから、トライアンドエラーで「ああこれ超えたかも」「これは少ないかも」と確認していくような、時間のかかる、結構しぶとい営みだなと思うんですよね。

ももた いろんな仕事が分業・分断されていく中で、違和感を感じる機会が減っていたりもするのかも。食品メーカーに勤めていた人が、自分の携わった製品の売れ残りを大量に廃棄しなくてはいけないことに違和感を覚えて転職した、という話を聞いたことがある。もしかしたら、そういう場面に立ち会っている人は、違和感にも出会うチャンスがあるのかもしれない。

アンジー 私個人としては「無理してない?」みたいな言葉がヒントになりそう。私は大学生くらいの時から、この言葉でその時々の状態を確認してきたなと思っていて。多少無理をしているときでも、自分でコントロールできているうちは何とか超えずにできてるのかなって思うんですけど、頑張り過ぎていたりする人には「無理してない?」とか「違和感のある状態を持ち続けてない?」みたいな言葉が、ちょうどいいへの問いかけになるのかなと思いました。

ポール ちょうどよくない状態って、不幸せっぽいイメージがあります。「地に足がついてない」「手触りがない」みたいに表現する人もいるんですけど、ヒューマンスケールを超えたところで、みんなが歯車として動いていると感じていたり、誰のためにやってるかわからないまま仕事をしていたり。歯車がぐるぐる回って富が一部の人たちに向けて生み出されて、まあまあ豊かに見えるけれど、何でその歯車を回しているかはわからない、だけどまぁ頑張ってます、みたいな。大きいものを動かそうとしたらめちゃくちゃたくさんの歯車が必要だから、色んな人がそんな状態になっちゃうけど、もう少し規模が小さければ、みんなで肩組んでやれるんじゃないのかな。

ももた 今の話を聞きながら、満員電車と「夕日きれー!」の過剰さと欠落のイメージが再び浮かんできました。事業や会社の規模が変わることによって行き過ぎた部分が抑えられたり、ありがとうって言われるとか自分の仕事が誰かを喜ばせている実感が得られたりしたら、足りていなかったところが膨らんで、ちょうどよさみたいなことに近づいていきそうな感じもしますね。

おなかいっぱい 社会への違和感みたいなものは割とみんな持っていて、その中で「私は私のちょうどいいを探します。皆さんはご勝手に。」みたいな態度もなんか違うよな、と思っています。ちょうどいいは個人的感覚でもあるからこそ、私は私で隠れて生きます、と閉じることもできる。時にそれが必要な人もいるとは思いますが、そればかりでは広がらない。社会に問いかけたり、仕組みを少しでも変えようとしたり、それこそ若干スケールの大きなこともしたい。「私はちょうどよく暮らせてますけど」以上のこともしたいな、って思うんですよね。私の対話もそう。みんなが違和感について話せず、ビュンビュン全てが通り過ぎていく中で、もうちょっと柔らかい言葉で、ゆっくり考えてみましょう、って。友達とだけじゃなく、いろんな人とやるのだって1つの運動、活動になっていく。閉じてしまうと、終わっていく感じがするから、どうやってそれを開いていくか。「ちょうどいい方が良くないですか」って言っていく。それはどうやったらできるのかなっていうのを考えています。

ももた 私はちょうどよさやしっくり感を快不快の感覚で認識していて。食べすぎたら胃がムカムカするように、この人と一緒にいると私は元気がなくなっていくな、と違和感を自覚する。それはすごく個人的な感覚だから、人と共有するのは難しいのか?とも思います。ポールが言っていた、顔が見える範囲の事業規模がちょうどいいとして、自分は事業をしていないからわからない部分もあったり。そこを雑誌としてご提案することの難しさというか、わからなさはあるかもしれない。違和感を感じている範囲というかレイヤーというかが自分とは違う感じもしてしまう。

ぽん 私も腹落ちするかどうか、みたいなことは、身体感覚で感じていると思う。じゃあ雑誌としてみんなで考えていくためには、ちょうど良さを色んな人と対話しながら、いろんな言葉で表現していくことなのかな、と思いました。違和感を言語化してみて、いろんな人と共有しながら、新しいちょうどよさについても共に考えてみる、みたいな。

おなかいっぱい 当たり前だと思っていることを、これがちょうどいいことだ、って思い込んでしまっている状況って、すごくよくあると思うんですよね。そういう人に「これがちょうどいいと思います」と言っても「そうなんだ、へ〜」で終わっちゃう。でもだからと言って、「違和感がある」という独り言で終わらせたくない。そこでヒューマンスケールっていう言葉は良い手立てになると思っていて。実際にヒューマンスケールを超えることの気持ち悪さとか、超えたときにどんな状況が広がるのか、社会的な事柄として言える範囲もあると思っていて。感覚と理論の両輪なんだろうなと思うんですよね。「だって気持ち悪いじゃん、しっくりこないじゃん」ていう訴えも必要だし、「分業が進んでいったら社会がこうなります」って冷静に分析する視点も必要だし。社会的な言葉、共有のための言葉が乏しいというのも課題として私は思っているので。

ポール 「ありがとう」とか「おいしかった」って言われることが、けっこうヒューマンスケールっぽい。そう言い合える関係性を失ったとき、違和感や環境破壊につながるような。作って捨てて、無理して生み出して、これは果たして誰が喜んでるんだろう?という違和感を、もう少し捉え直してもいいんじゃないだろうか。それは環境のためもあるけれど、それ以上に個人の幸せのためかもしれない。個人の幸せを追求した先にも環境破壊はあるじゃん、というツッコミを想像できなくもないけど、バランスを取るときには、引っ張り直す力も必要になる。欲を制御したらビジネスは成長しないでしょう、という言葉に対して、過剰な欲が本当に人を幸せにするかについて、もっと考えなければならないのではないか、と手綱を握り続けるためのリスケールという提案。幸せのためにあるんじゃなかろうかと思いますけどね、ちょうどいいというふわっとしたものは。

アンジー 私はいろんなイデオロギーとか、何とか主義とか、いろんな考え方や方法論のなかで、この要素はいいなって極論の間をバウンドしながら、自分なりにその中での立ち位置を考えながら生きている。でも、自分が時間を費やしている取り組み、例えば仕事との繋がり方はまだ不明。ちょうどいいを外に広げていく手段としてどういうのがあるんだろうな。この対話をみんなとしていくことなのかな。

おなかいっぱい 雑誌を作るっていうのはまさに呼びかけるってことなのではないかなと思います。「私たち、楽しくやってます!」以上のことだと思うんですよね。「私は私でちょうどいい暮らししています」って心の中で思ってたりとか、それで納得するとかも大事なんですけど、でもさっきからポールさんが言うように「それじゃもう終わってくよ、持続しないでしょ」っていう現実に、ある種抵抗するというか。ヒューマンスケール超えちゃうシステムに抗う。「そうじゃないやり方やりたいんすよね〜」とボソボソ呟いてみるっていう雑誌というのは大事だなと思うし、読んでいて力をもらえる気がするんですよね。単に「イェーイ、楽しいでーす」という盛り上がり以上の何かを感じられる。問いをもってるというか、「それはどうなんだろう」という違和感から出発しているのは、すごく大事なことのように感じます。

哲学対話は決められた時間を終えると、収束もなく、急に終わる。わかりあえたような、むしろ問いが増えてわからなさが増えたような。結論らしきものはなく、たくさん話して考えたあとの、少し高揚した気分の余韻だけを残して。

それでも、対話を終えてしばらくすると、様々な視点から考えたことで、テーマの奥行きが増した実感がじわじわと湧いてきた。対話をしたい人もぽつり、ぽつりと浮かんできた。

それぞれの問いに耳を傾け、条件反射的にではなく、自分が話したいことが浮かんだときにだけ言葉だけを発せられる時間。互いに聞きあう安心感を共有したことで、いつもの会議とは違う、特別な一体感を私たちに与えたような気がする。

出てきた問いを携えて、私たちはいろんな方との対話の旅に出る。こうして私たちの雑誌作りが始まった —

sees magazine は下記の場所にてお求めいただくことができます。

下記以外にも、inadani sees の中にある小さなお店「sees store」でも取り扱っております。

■お取扱い店さま

全国の書店さんはじめ、書籍を扱うお店に置いていただいています。

店舗さまによって在庫状況が異なるため、詳しくは直接お店にお問い合わせください。

▷ sees magazine お取扱店舗一覧(随時更新中!)

(これまでにsees magazineをお届けさせていただいた店舗さまを記載しております。)

■オンラインストア(個人の方)

▽ sees store online からご購入いただけます。

■オンラインストア(取扱店の方)

お取引条件(掛け率は販売価格の 70%/10冊以上で送料無料)、ご注文はオンラインストア、メールにて承ります(担当:黒岩)

▷お取扱店さま向け販売ページはこちらから

本屋さんや店舗、飲食店、ゲストハウスの方など、sees magazineを扱ってくださる方を大募集中です。

お支払いは原則、納品月末締め・翌月末払い(振込手数料:御社負担)にてお願いしております。

買切り前提なので恐縮ですが、ぜひご検討ください!

『sees magazine』Vol.1

サイズ:B5変形

ページ:144ページ

言語:日本語

ISBN:978-4-9913984-0-7

定価:2,000円+税(10%)

発行元:株式会社やまとわ

編集長:奥田悠史

編集:大野木雪乃、黒岩麻衣、塚田里菜、簑輪美沙紀

デザイン:太田真紀

お取り扱い、その他雑誌についてのお問い合わせは

sees magazine 編集部 https://inadani-sees.jp/contact