つづいていくまちを紐解く

つづいていくまちは、地域ごとの文化が守られ、

その土地に生きる人たちが希望を持って生きていけるまち。

自然があり、心身の健康や学びがある。

やりたいことに挑戦できる環境があり、幸福がある。

私たちのようなローカルのインキュベーション施設は、

そんな「つづいていくまち」をつくるためにあるのではないだろうか?

「つづいていくまちを紐解く」では、さまざまな人の視点や取り組みを通して、

人の体温を感じられるような、

手ざわり感のある「つづいていくまち」を探っていきます。

「建築はまちの風景をつくっている」。

2022年4月にオープンした山形市の児童遊戯施設「シェルターインクルーシブプレイス コパル」(以下、コパル)をご存じでしょうか。コパルは「すべてが公園のような建築」をコンセプトに、障害の有無や国籍、家庭環境の違いに関わらず、すべての子どもたちに開かれた学びと遊びの空間として構想されました。オープン後は多くの来場者が訪れているだけでなく、2022年度グッドデザイン賞「グッドデザイン・ベスト100」や「2023年日本建築学会賞(作品)」などの受賞歴があり、建築作品としても注目されています。

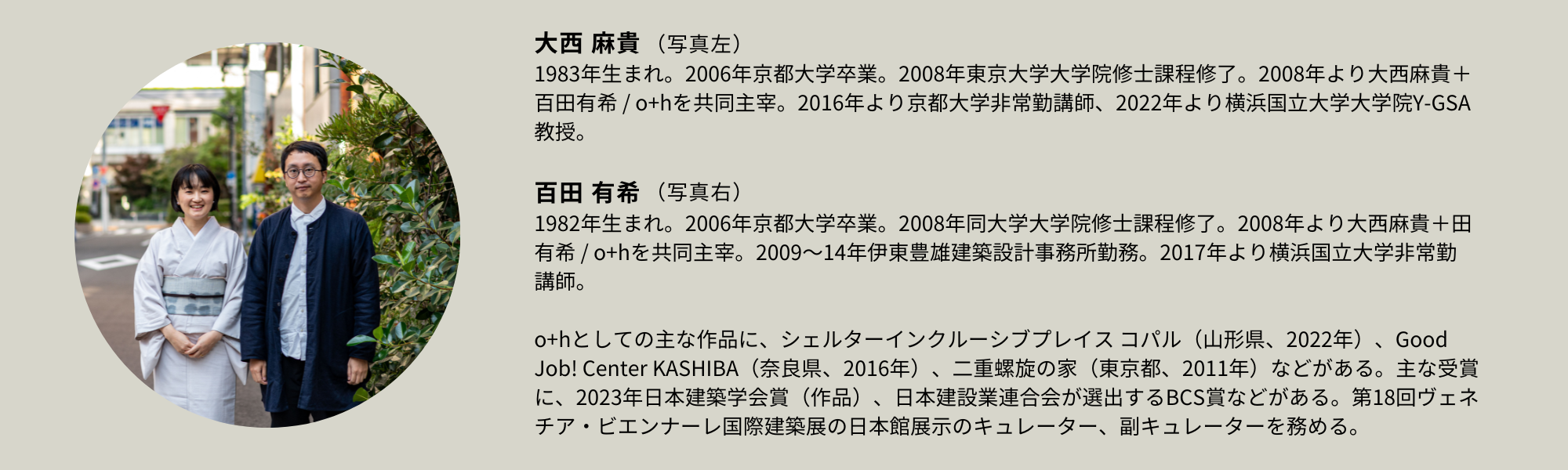

蔵王連峰を背に田園風景の中に建つコパルは、山から降りてきた雲のような見慣れない形をしていますが、建物が描くやわらかい曲線は風景に寄り添い、見た目にも心地よさを感じます。そのコパルを設計したのが、建築家の大西麻貴さんと百田有希さんが共同主催する建築設計事務所「o+h」(オープラスエイチ)です。

前編では大西さんと百田さんがどのように「建築」を捉えているのか、お二人の視点を通して、まちと建築のつながりについてお聞きしました。後編では、従来型の“四角い”建物への疑問から、「つづいていくまち」にあると嬉しい、これからの建築について考えてみたいと思います。

▷前編はこちらからお読みいただけます。

ーー 奈良県の「Good Job! センター香芝」は一つの空間を壁や家具でゆるやかに仕切りながらも、みんなの気配を感じられて、いろんな人が共に過ごしやすい場になっていますよね。新しいアイディアや物事が自発的に生まれるには、心理的安全性を感じやすい場所があることが大事だと言われたりしますが、Good Job! センターを見てもその考え方がすごくしっくりきます。一方で、これまでの建築は部屋を四角くグリッド状に区切っているものが多いですよね。

百田さん とくに都市部だと、均質な空間があって、部屋をどんどん分割していくようなビルばかりですね。

ーー これまでの建築が、建築に人を当てはめているというか、人が心地よさを感じるものとはちょっと違うような気がしていて。それってなんでだろうなと疑問に思っていたんです。設計士という仕事がこの数十年でアップデートされて、「人のための建築」が増えてきたということなのでしょうか?

百田さん 以前、日本の人口推移のグラフを見て驚いたことがあるんですけど、近代化が日本の社会に与えたインパクトって、ものすごかったのだろうなと想像しているんです。

グラフでは日本の人口が江戸時代の3000万人台から爆発的に伸びて、2008年頃から減少に転じているんですけど、一気に増加したのと同じくらいの割合で、今度は100年くらいかけて急激に減っていくことが予想されています。江戸時代から明治時代、第2次世界大戦中も同じような勾配で増加していて。人や物がどんどん増えていく時代では、とにかく効率性を上げて対応する必要があって、学校も病院も、何もかもがグリッド状になったんじゃないかなって。

ーー 面白いですね。人口がどんどん増えて経済成長していくときの考え方と、緩やかに減少していく中では、建物を建てる必要性や、そこに集う人に対する考え方にも違いが出てきそうです。とにかく住む場所をつくらないといけないときに、「どんな場所にしたいか?」と対話している余裕はなかったでしょうね。

百田さん 江戸から明治にかけての転換点って、興味を持っている人が多いですよね。坂本龍馬とか、日本では珍しい革命期とでもいうのかな。そういう動きがいま起こっていると思ってもいいのかもしれません。そう考えると、今後100年間くらいかけて起こる縮小化社会のモデルをみんなが探している感じがしますね。だから均質空間ではなく、自分たちの地域に、自分たちのために、自分たちで何か特徴的な建築をつくりたいと思う人たちがこれから増えていくような、そんな新しい潮流が出てくる可能性もある。そんな節目の時代にたまたま僕たちはいる、ということなのかもしれません。

大西さん 建築って、本当は思っている以上に自由なものなんです。自分でワンルームマンションを借りたときには、家具の配置を考えたり、うまくいかなかったらまた動かして、居心地のいい空間をつくろうとしますよね。建築もそういう感覚で、誰にでも自由に想像することができる楽しいものなんですよ。

私たちは子どもたちとワークショップをすることもあるんですけど、大人からすると、「子どもは自由に発想するだろうな」と思うかもしれません。でも実際は自分の経験がベースになるから、最初は四角い部屋を考えたりするんです。

大西さん だけど、ちょっと背中を押すと、一気に自由になっていくことがあります。紙をくしゃくしゃに丸めて、「この中にも住めるよね」と話してみたりして。それはたぶん大人も同じで、どこかのネジを一本抜くというか、背中をポンと押すようなことが必要で。そうなると建築はもっと自由に考えられるし、自分たちにとって本当に居心地がいい空間を考えられるようになる。私は建築を勉強した人だけが場づくりの仕事をするのではなく、もっといろいろな人にとって建築が身近なものになって、建築の楽しさとか自由さをシェアできるといいなと思っています。

ーー お二人が手がける建築は風景と調和していて、ひと目見て素敵だなと感じます。地域にそういった建物があると、子どもたちが建築の自由さを感じるきっかけにもなりそうです。お二人は都市とローカルの両方でお仕事をされてると思いますが、その中で違いって感じますか?

百田さん 地域だと、公共建築のような大きなプロジェクトでも、顔が見える関係性の中で建築をつくれることが多くて面白いですね。それが大きな都市になるほど、ちょっと手続き的になっていくというか……。

大西さん 地域によっても違いはあるんですけど、ローカルな仕事ほど、ざっくばらんなおしゃべりの中でいろんなことが決まっていく感じも面白いよね。うまくいかないことがあったり、ちょっとお叱りを受けたりしてみんなでどんよりしちゃっても、一緒に食べたり飲んだりするうちにまた団結できるというか。「もう一回、一緒に頑張ろう!」みたいな人間的なところが残っていて、それに救われることがよくあります。

百田さん 規模が大きくなっていくと人の顔が見えなくなって、どうしても均質化に向かったり、システムの方が強くなってしまうところはありますよね。どうしたらそこを変えられるのかなとは思うんですけど。

以前、社会学者の吉見俊哉さんが東京をブラックホールにたとえていて、なるほどなと思ったことがあります。人口は減っているのに、人が東京に一極集中して、タワーマンションも増えていて。でも東京が一番出生率が低いから、人を吸い上げて、人を減らしているような現象が起こっていると。ただ、そんな都市と地域の関係もこの先20〜30年くらいで変わりそうな気もしますよね。都市でももう少し顔が見える関係性で仕事ができないのかなとか、そろそろ一極集中はやばいんじゃないかって気づく人たちが増えていきそうです。

ーー inadani seesもローカルのインキュベーション施設として、ビジネスを考える上で「なんとなく顔が見える関係性」は大事にしたいなと思っているんです。分業化が進んで生産工程が長くなるほど、一次産業が買い叩かれるような構造になって、食べ物をつくっている人たちが一番苦しくなるのは変だよなって。でも、関わる人たちの顔が見える関係性の中で仕事をするとみんなの生活が想像できるので、お互いをより尊重できるようになるんじゃないかなと。そんなビジネスのあり方を模索していきたいなと常々考えています。

ーー 先ほど人工爆発の話がありましたが、たとえばフィンランドの人口は1950年に400万人でいまが550万人。日本のような人口爆発がなかったんですよね。国として人のための制度や建築が息づいているのは、その影響もあるのかなと思いました。日本は急激に増加する人口に対応しないといけない時代があったと思うと、なるほどなと理解できました。ただ、これから人口が減少していく中では、とくに地方で新しい建物を建てるなら、必ずしもこれまでのようなグリッド状の四角い箱である必要はないとも言えそうです。建物はまちの風景として何十年も残るものだから、もっと大事に考えていけたらいいですよね。

大西さん そうですね。それと、長く愛される建築をつくりたいと思ったら、どんな素材でどのようにつくるかも本当はすごく大事だと思います。とくに建築は予算も限られていたりするので、カタログから既製品を選ぶようなことも多くて。私たちも完全にはできていないんですけど、そこにもっと時間や労力やお金をかけられるようになったらいいのになと思っています。

ーー 多賀町の公民館「多賀結いの森」には、内外装や家具にも町産材がたくさん使われていますよね。

大西さん あのプロジェクトは、コンペの時点から地域材を使うことが決まっていました。大変でしたけど、すごくいい取り組みですよね。

百田さん 木材のことで話を聞いていると、植林したときの木の値段よりもいまの方が安くなってしまっているとか、そういうことも地域材を使う難しさになっているのだと知りました。全部が分業化されていて、育林から伐採、製材や乾燥までをトータルでコーディネートする人がいないことも知りませんでした。

僕らとしても、建築を考えるときにJAS材や工業製品でないといけないという決まりがあったりして。普段は「こういう部材が必要です」とオーダーを出すのですが、別のやり方もあったんじゃないかなと反省しました。料理でたとえるなら、レシピありきでを食材を買うのか、そこにあるいい食材から「何をつくろうか?」と考えるのか、両方のやり方がありますよね。プロジェクトを手がけるときにはそこが課題でもあるし、これから面白くなっていくところでもあるなと感じています。

大西さん きっとどちらのやり方も混ざることになるから、もうちょっとやり取りしながら、調整してつくっていけるようになるといいですよね。

ーー その難しさを乗り越えるためには、それこそざっくばらんな話し合いが大事になりそうです。面白そうなことは手間のかかることでもあるので、プロジェクトに関わる人たちみんなが前向きなことが重要だなと思います。

ーー 私たちが施設運営をする上で、できればルールで縛りたくないと思いつつ、つくりたい場をつくるにはある程度の決めごとも必要なのかなと迷うこともありまして…。コパルは公共施設ですが、WEBサイトを開くと最初に「おやくそく」という使い方のルールが出てきて面白いなと思いました。コパルでは、どんなバランスで公共やコミュニティを見ているのでしょうか?

大西さん コパルの場合は館長をはじめ、運営チームのみなさんの熱意がすばらしくて。プロセスの段階から本当に情熱を持って取り組まれています。

コパルは障害のある・なしに関わらず、すべての子どもに開かれた場所です。その中で、建物に関しても運営チームの中でもいろいろな意見があったのですが、それが良かったなと思っています。「重度の障害のある子どもが行ける公園がないから、安全な公園が欲しい」という意見と、「障害のある子に向けて施設をつくったら、障害のない子どもたちにとって物足りない場所になるのではないか?」という意見と。それをどちらかに決めるというよりも、「どうすれば両方を実現できるだろうか?」という問いが、建物をデザインする際の原動力になりました。

百田さん インクルーシブな状況をどう生み出していくのか、ということですよね。「だれでもトイレ」のように、より多くの人に受け入れられるようにデザインすることをユニバーサルデザインと言います。ただこの考え方だと、誰もが使えるものではあるけど、誰のためにデザインされたのかよくわからない無個性なものになってしまうこともあります。一方、インクルーシブな考え方は、ある特定の人からはじまります。たとえば、片半身が動かない人と一緒にデザインしたポシェットが、実は授乳中のお母さんにとっても使いやすい、というように。ある特定の人からはじまるのだけど、それが他の人のためにもなる。そういったものが複数あることで、より多くの人が包摂されていきます。

大西さん コパルでは、階段がランダムになっている部分があったり、建物自体に遊べるようなデザインをたくさん取り入れていますが、提案した当初は、つまずいたり転んでしまうのではないか、危ないんじゃないか、という意見が出ました。普通はそこで仕様を変更するところですが、「そういう遊び場があった方がおもしろいのでは?」という意見もあって。議論の末に、手すりをつけた安全に歩くことのできる階段と、遊び場にもなる階段の両方を設置しました。遊び場にもなる階段は受付に近いところにあるので、「足が不自由そうな方などがいたら、安全に配慮した階段をご案内しよう」というように、建築と運営の両方が協力し合うからこそできることもあると感じています。もし、誰が来ても同じように運営できるようにするとなると、あれもこれも禁止にしないといけなくなっちゃうので。人の力と、建築の力を合わせて、話し合いながらつくっていけるのがとてもいい経験でしたね。

百田さん 運営者の方と設計中から関係を築けていると、よりいい形で建物を引き渡して使ってもらうことができるなと思います。

百田さん でも、建物が新しくなったほうが管理が厳しくなるのって、どうしてなんでしょうね。僕たちが大学在学中に新しいキャンパスができて移転したんですけど、古いキャンパスのときは壁にペンキを塗ろうが穴を開けようが何も言われなかったのに、新しいキャンパスに移転した途端にすごく管理が厳しくなっちゃって。新しくなったんだから、まずは「何でもやっていい」からはじまって、何かを禁止するときにはその理由付けをちゃんと考えるとか。全部やっちゃいけないところからスタートするけど、逆にした方が絶対楽しいのになって。

大西さん でもそういうのは、私たち設計者の勝手な意見でもあるよね。もし私たちの事務所で、誰かが突然やってきて何でもやっていいかと聞かれても、すぐに断っちゃいそう(笑)。だから、外からは何でも言えるという部分も大きいとは思うんですけど、多様な人のいろいろな意見を合わせて、できることと、できないことを考えていくと面白くなりそうだなと思います。

ーー 建物の仕組みや空間ができることと、運営で対応できることを調和させていかないと、面白いことって本当にできなくなってしまいますよね。誰もが運営できて安全なものとなると、それこそ従来型になりそうです。そこを面白くしたいけど、かといって使い勝手が悪いのも困るし。だからやっぱり、関わる人みんなのやる気があることが大事そうですね。

大西さん それはすごく大事ですね。

百田さん ほんとね、そうなんだよね。

ーー 今回お話を聞いて、近くて遠い存在だった「建築」を、より広い視点から捉えられるようになりました。関係者の人たちが集まり、話し合い、地域の風土や歴史、そこに暮らす人たちの声をすくいあげながら、まちの一部になる建築をつくりあげていく。愛される建築は、一つの建築をつくることを通して、真摯に愛することから生まれているのだと、その言葉をより深く感じられるようになりました。グッドデザイン賞では、コパルに対して「幸福な建築である」とコメントが寄せられていました。地域を愛し、地域から愛されている。たしかにそれは、幸福な建築ですね。そんな建築のあり方を、大西さんと百田さんから教わることができました。

(聞き手・文・編集・取材写真:SEES NOTE 編集部)