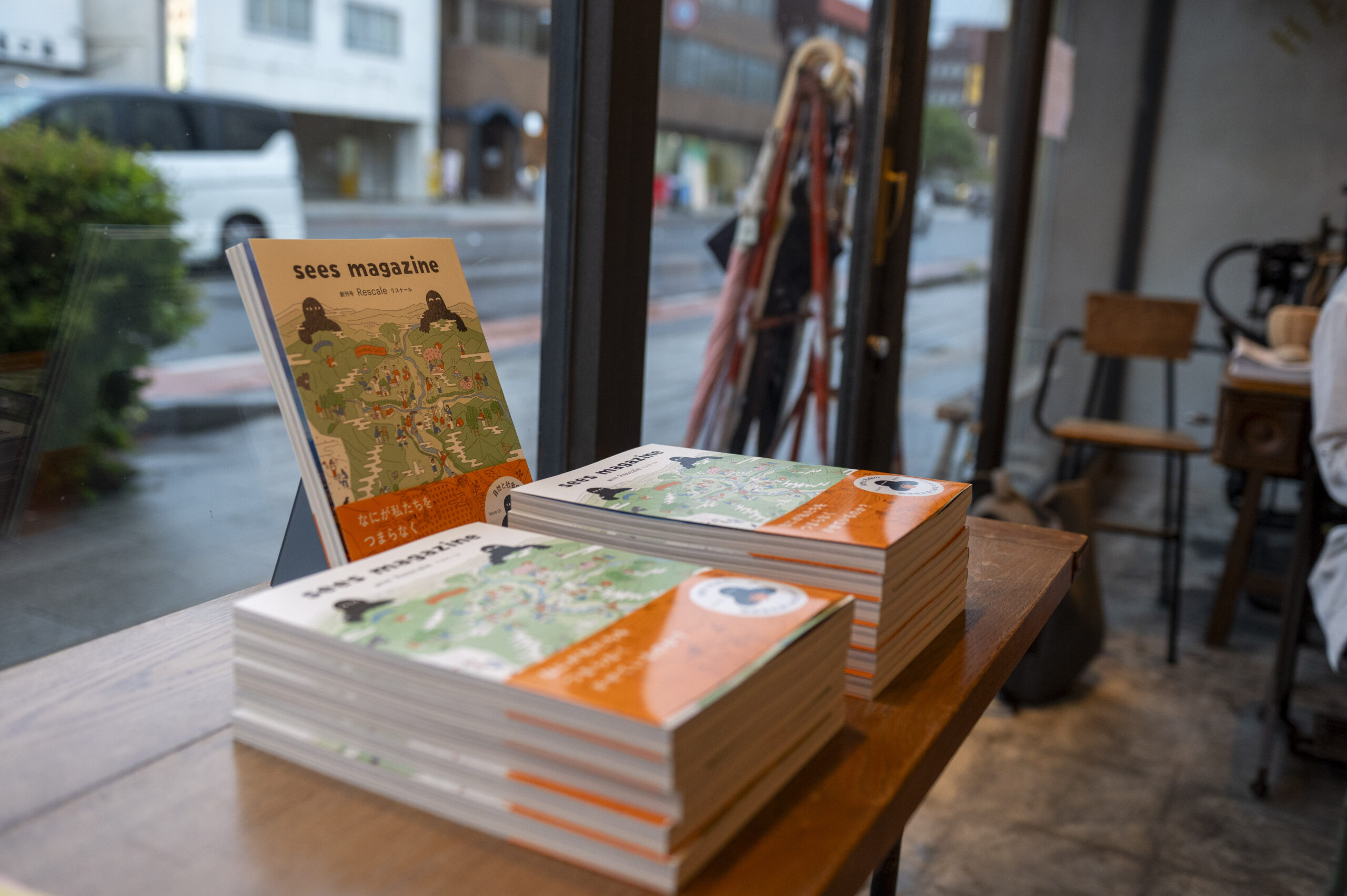

自然と社会の関係性を見つめるマガジン『 sees magazine 』が2025年4月に発売されました。

おかげさまで取扱店さんも少しずつ増え、現在は21都道府県で35軒のお店に置いていただいています(2025年7月8日現在)。

自分たちの手でつくった本を、自分たちの手で売る。

じわじわと届いていくことのよろこびを、ひよっこ編集部のみんなで噛みしめながら、てんやわんやとした日々を送っていました。

まだまだ創刊の熱が冷めやらぬ6月3日(火)、満を持しての創刊トークイベントを開催することができました!

場所は松本市のブックカフェ「栞日」。

今回は栞日 代表の菊地徹さんにも登壇いただき、sees magazine 編集長の奥田と〈 まちの Rescale 〉について語り合っていただきました。

「Rescale」というテーマをわかりやすく紐解きながら、未来に対して前向きな気持ちになれるような、あっという間の2時間でした。

そんなトークの模様を、記事にしてお届けしたいと思います!

» sees magazine についての詳細はこちらの記事をご覧ください。

菊地 徹(株式会社 栞日 代表取締役)

1986年静岡県生まれ。旅館、ベーカリー勤務を経て、2013年松本市街で独立系出版物を扱う書店兼喫茶〈栞日〉を開業。2016年現店舗に移転し、旧店舗で中長期滞在型の宿〈栞日INN〉を開設。2020年本店向かいの銭湯〈菊の湯〉を運営継承。同年法人化、代表取締役就任。2023年松本市議会議員選挙で初当選。有限責任事業組合 涌出代表。

奥田 悠史(sees magazine 編集長 / 株式会社やまとわ 取締役)

1988年三重県生まれ。大学では農学部森林科学を専攻。バックパッカー世界一周を経てライターとして地域の農家さんを取材する毎日を過ごし、デザイン事務所を立ち上げる。2016年に「森をつくる暮らしをつくる」をミッションに掲げる(株)やまとわを立ち上げる。暮らしの提案が森と暮らしをつないでくことを目指して、森づくりからモノづくり、自然×クリエイティブ事業などに取り組んでいる。2023年より伊那谷の農と森のインキュベーション施設 inadani seesにマネージャーとして参画。

奥田

僕は伊那市にある「inadani sees(以下、sees)」のマネージャーをしていて、もう一つ、「やまとわ」という森の会社を10年近くやっています。地域の森林資源をどう活かして、価値に変えていけるかをずっと考えてきました。

seesは農と森のインキュベーション施設なんですが、僕たちはその言葉の由来に立ち返り、親鳥が卵をあたためるような、“自然に孵る環境”を整えることを大事にしています。そこは、拡大という意味でのスケールや、スピードを追い求める都市型のインキュベーション施設とは違うかもしれません。地域資源には限界があるので、地域で培ってきた文化や風景を刈り取って資本に変えることだけに注力したら、地域には何も残らなくなってしまいます。

それと、僕らがテーマにしてきたのが「つづいていくまち」です。まちが続くには仕事も大事ですが、それだけじゃなくて、遊びや教育、文化、コミュニティといった複雑な要素が必要だと思っています。seesはそうした関係性を育める場所を目指して、3年前に立ち上げました。

菊地

「sees」っていう言葉も特徴的ですよね。これは複数系なのか、3単元なのか……。ユニークな単語を持ってきたなと思っていました。

せっかくなので、「sees」の名前の由来についても聞いてみていいですか?

奥田

そうですね。seeの複数系として「sees」にしています。seesのロゴは巨人伝説のデイダラボッチをモチーフとしているんですけど、これは妖怪とか自然という「見えないもの」を象徴しています。

僕らは普段、森を見てるけど、なんとなく見ているだけです。こちらが見えているとき、向こうからも見えている、という話がありますよね。それと同じで、まずは僕らが向こうをちゃんと見ることが大切で、それが、ある種の人と自然の緊張関係があるんじゃないかなって。自然に対する畏怖や尊厳、ある種の恐れを忘れないために、というイメージです。

奥田

もう一つ、「see」は伊那谷から世界を見ることや、世界から伊那谷を見直すという意味合いもあります。見えないものや見えているものと、どうやって目を合わせていくのか。それが「inadani sees」の意味合いですね。「企てをカタチに」をミッションだとすれば、「つづいていくまちへ、」がスローガンです。

菊地

「つづいていくまちへ、」って全部ひらがなでひらいてるのも、なんだか気持ちがいいよね。しかも、句点じゃなくて読点にしてるのが、「その後に何を描きたかったんだろう?」って気になる。「つづいていく」だから、句点で区切りたくなかったんだろうなってところまでは想像できるんですよ。でもその読点の後に、みんなが何を書いてくれるかをイメージしたり、期待しながらこの点を置いたのかなって。

奥田

まちが続いていくためには、遊びやいろいろなものが必要だという話をしました。でも、一番大事なのは希望なのだと思います。まちに対する希望が消えかけていて、いろんな地域で「いつかはなくなるんだろうな」という気持ちが大きくなってきている。たとえば、僕は信大農学部の出身なんですけど、卒業後に伊那に残る人ってほとんどいないんですね。農学部の1学年が200人近くいて、その中の1人か2人くらいです。学生だし「一回外に出てみよう」とかはあるかもしれませんが、伊那谷に対する希望があれば、このまちで生きていこうと思えるんじゃないかなって。

奥田

そう考えると、仕事がある云々だけではない気がするんですよね。風景が残っているとか、おやきがめっちゃうまいから食べ続けたいとか、そんな感覚に近いのかなと。句読点の先には、「それぞれの期待や希望感がまちにどう宿るのか」ということが重要なテーマだなと思っていました。

僕自身、学生時代に世界一周の旅をしていたときに、いろんな土地との比較で「長野とか伊那って、めっちゃいいじゃん」と思っていました。まず、山がきれい(笑)。逆に言うと、世界中を見て回って、都市に対する希望をあまり持てなかったんです。田舎はその地域の土地に根づいた文化や食生活が残っているんだけど、都市はどこに行ってもマクドナルドがあって、スターバックスがあって、日本のロードサイドみたいな感じでした。都市は均質化していくんですよね。人間に最適化していくとそうなるんだと思いますが、僕はローカルに残るカルチャーを面白いなと思ったし、自然と生きていきたいなって。

菊地

都市に希望を見出しづらくて、むしろローカルに希望がある。その感覚は僕の中にもあるな。松本は都市的な要素がありつつも、まだまだローカルと呼べる固有性がある。だから松本にいるんだよね。

奥田

そんなことを考えながら施設を運営してきて、sees magazineの取材を始めたのは1年くらい前になります。

日本には1700の市町村があって、どの地域も風景も食も素晴らしい。その中で伊那市はアクセスがいいわけでもないので、伊那市に来る必然性って、つくらないと生まれないだろうなと思っていました。そこで僕らにできることは、情報発信というか、意思表明だなって。地域の風土や風景と生きていくために取り組んでいることとか、ぶつかっている壁とか。そうやって発信していって、「面白そうな場所があるな」と伝わったときに、ようやく人が来るんじゃないでしょうか。

都市のほうがビジネスはしやすい。でも僕らは、地域の文化や風土とどう結びついて生きていくかを考えたい。そういうことに関心のある人に届いたらうれしいなと思って、sees magazineをつくりました。

奥田

たとえば、やまとわでは地域の赤松で経木をつくっていますが、需要があるからといって大量生産すれば、赤松がなくなってしまうかもしれません。つまり、生産とビジネススケールの関係が、トレードオフになってはいけないということです。地域資源でビジネスをするには、自然をケアする視点が不可欠です。そこから「ちょうどいい規模って何だろう?」と考えるようになったし、そのためには「新しいものさし」が必要だという感覚が強くなりました。利潤を最大化するものさしのままだと、止まれなくなってしまいますから。

菊地

スケールは、「規模」と「ものさし」のダブルミーニングになっているんですね。

稲葉先生との対談の中では、「身体性」について話してたよね。そこで「個別性」って出てきて、むっちゃ腑に落ちたんです。個別性というのは、たとえばこの会場に20人くらいいますけど、一人ひとりの身体は違っているということ。それが個別性であり、つまりは身体性であると稲葉先生はおっしゃっていました。

この個別性の話を土地や地域に置き換えてみると、「地域ごとにそれぞれの風土がある」と考えられるなと思いました。地理や気候といった、人間が改変できない条件に基づいて、土地の個別性が形づくられてきた。そして、その個別性の上に文化が育まれています。そこに、これから先の世界の希望を見出せるんじゃないかなって。そう考えると、この時代においては、ちょうどいい規模感や新しいものさしは地域からじゃないと発信できなかったと思う。そういう意味で、sees magazineは「ステートメントの書」なんだよね。

奥田

ステートメントというのは、めちゃくちゃその通りですね。だからこそ2号目がしんどいぞっていう……。

奥田

稲葉先生が「身体性」を「個別性である」と表現したことが、僕もすごく腑に落ちたんです。人が何を幸福と感じるかということも、本来は個別のはず。でも、ものさしが画一化してしまうと、就職活動をするときに「大企業がいいよね」という話になったり、住む場所も「都会の方がいい」となったりして。それがまちを面白くなくしていくことにもつながりそうです。

それともう一つ、正論が僕らの暮らしを面白くなくすることがあるんじゃないかなって。たとえば、商店よりスーパーマーケットがいいよね、みたいな話とか。それに反論する術はないんだけど、「なんだか違和感がある」ということがあります。

菊地

確かにね。その利便性に対して何の反論もできない(笑)。

奥田

そうなんです(笑)。でも、それがまちから色を消していくし、気づいたら同じようなまちになっちゃう。それが逆に弱みになることもあるから、経済合理性とか正しさみたいなことに対して、いかに抗っていくのかですよね。

栞日さんは菊の湯を継承されてますけど、「正しさ」で見られることもあるんじゃないですか?

菊地

そうですね。いわゆる合理的な判断ではなかったから、はたから見るとよくわからないだろうし、たぶんそこに「正しさ」はほとんどなかったと思います。でも改めて言語化するなら、僕は銭湯が、松本という城下町の地理的特性を見事に表しているシンボルだと思ってるんです。このまちは山に囲まれていて、川に挟まれています。地下水が豊富で、掘れば湧き出すから、銭湯が成り立つんですよね。この小さな城下町に銭湯が7軒も残っているのは、経済合理性だけでは語れません。城があって、城の周りにまちが形成されて、人の暮らしが営まれてきました。

その中で、僕らの1つか2つ上の世代の人たちまでは、「銭湯に行く」という、文化のDNAが継承されているから、人口規模の割にはユーザーがいる。でもその系譜が経済合理性の中で途切れそうになっているいま、ここを楽しさで乗り越えないと、正しさに負けてしまいます。

菊の湯を継承する前から、開店前になるとおじいちゃんたちが集まってきて、井戸端会議のような時間が流れていて。その風景を、僕はずっと見ていました。先代が「そろそろ閉めようと思う」と話してくれたときに出てきたのは、「僕にとっての楽しさが、このまちから消えてしまうのは嫌だ」という、ごくごく個人的な感情だったんです。

菊地

正しさが楽しさを遠ざけるという話はいろんな場面においてあると思います。平川先生が対談の中で「楽しそうにやってる奴らには敵わねえなと思う」と言ってるけれど、楽しそうにしてると、場がエネルギーを持つと思うんです。じゃあ、その「楽しさ」って何なのか。それは、正しさと対局までは言わないにしても、「こっちの方が楽しいじゃん」と抗うことなのかもしれない。経済合理性じゃなくて、感情や情動で突き動かされた先にあるものが、楽しさだったりするんじゃないかな。

平川さんの著書『「消費」をやめる』には、「銭湯経済のすすめ」と副題がついていて、半径3km圏内でリズミカルに暮らすことの大切さが書かれています。利用者側の世代継承が難しくなったこの時代でも、銭湯を真ん中に置いて、もう一度この半径3km圏内にコミュニティをリスケールできるのだろうか。菊の湯を運営するということは、そういう実験でもあるなと思ってます。

奥田

世代の話は重要ですよね。いまの50代から60代くらいの人たちの間で途切れてしまったものを、僕らはどうやって取り戻していけるのか。そこは考えておきたいところだと思っています。

菊地

ローカルに根付いている風土の個別性がちゃんとその土地で育まれて、土地それぞれのものさしを持っていたら、「いいよね、このまち」と承認するのは自分たちでいいはず。それなのに、僕らがそこの承認すら借りてきたものさしで測ろうとするのは、なぜだろうかと。自分たちの楽しさがどこにあるのか、その視点はこの先いろんなことを考えるときに大事に持っていたいなと思いました。

奥田

「なぜそれを残したいのか」ということは、楽しさとか、感情で考えることが大切です。でもそのときに、社会のものさしの「それいくら稼げるんですか?」が強すぎて、押しつぶされちゃいそうになる日もありますよね。「え、自分ってもしかして不幸なの?」って。そこに対して平川さんは「楽しそうにしてなさいよ」と話してくれたのだと思います。

銭湯に来ている人たちは、菊の湯を守りたいという気持ちで来ているんですか?

菊地

僕らが運営を継承させていただいたのが2020年の秋で、その前から地域の銭湯として通い続けてくださってる常連のみなさんの中にはそういう思いで通っている方もいるでしょうし、栞日が銭湯を継承したことを知ったみなさんの中には、「私も応援したい」という気持ちで入りはじめた方もいると思います。

奥田

嬉しいですよね。そういう気持ちが。

菊地

そうですね。でもやっぱりまちの銭湯としては、菊の湯を守りたいという使命感というよりは、「疲れたから広い風呂に入りたい」とか、「今日は一人だし、風呂掃除も面倒だから銭湯に行こうかな」という気持ちになったときに、場が残っていることが大事だなと思っていて。銭湯がなかったら、そういうときに足が向く先がなくなっちゃいますから。

奥田

いかに選択肢を残していくのか。それって実は、次世代に向けた僕らの役割かなと思うんですけど、そういう役割論みたいなものが欠如してる気がします。

僕は普段は森のことをやっていますけど、森林って基本的には過去からの贈与です。湧き水も自然からの贈与ですよね。それを「いまだけ良ければいい」という考え方で使い尽くしたら、未来に生きる人たちはどうするんだろうと思います。もしも、上の世代の人たちの振る舞いが「いまだけ良ければ」という態度であれば、僕たちもそうならざるを得ない。だけど、上の世代の人たちからの、未来へ贈与を残そうとする意思を感じたときには、下の世代の人たちもやる気が出てくるはず。それがめっちゃ大事な気がしています。

奥田

僕が平川さんの言葉で救われたのは、読んでた本の中にあった「誰も取れない責任を背負おうとする経営者がいる」という話です。そういう経営者がいてくれるなら、自分もなってもいいなと思うんですけど、みんなが「バイアウト目指して頑張ろう」という話ばかりだと、「えー」って気持ちになる(笑)。

菊地

急にそこで損得のゲームに巻き込まれちゃう感じがするよね。「じゃあ俺負けるやん」みたいな。

奥田

自分だけ生きていければいいっていうのは、生物多様性の話からいくとむしろ負けというか、いい状態ではありません。本来はいろんな種が共存しているからこそ、生存戦略が高まるので。

「背負う」という背中を見せられる人がどれだけいるかが、まちの面白さの原点な気がするな。それがなくなったら単なる資本家のゲームになっちゃいますよね。

菊地

うんうん。ビジネスの中で勝ち負けの概念が存在してること自体が「悪」なんじゃなくて、勝ち負けの判断基準となるものさしが、経済合理性であったり、数値といった客観性があるもので推し計りすぎるのがよくないのかも。たとえば今月の菊の湯が赤字だったとして、「でも楽しくやったよね」と思えたら、数字的には負けてるけど、僕の中では今月けっこう勝ってるぞ、みたいな話だと思う。だからこそ一人ひとりがリスケールした自分のものさしを持っていることが大事だし、まちや地域も同じなんだよね。東京の合理的なものさしで測られたらうちの地域は負けてるらしいけど、「知らんがな」みたいな。

菊地

自分たちのまちを、自分たちでちゃんと承認することができれば、「つづいていく」という希望を見出せる。自分たちが何を将来世代に残すのか。それが「つづいていくまちへ、」のあとに書きたいことだろうなと思いました。

奥田

まさに、その気持ちから生まれるビジネスをめっちゃ応援したいと思っているのがseesなんです。

菊地

経済性がなぜ大事かというと、それがないと、つづけていくことができないから。そこはやっぱり経済が必要なんですけど、本来は金融的な話とは別だったはずです。いまは、ビジネスというと金融の話になっているけど、「経済ってなんだっけ?」みたいな話があってもいいですよね。

菊地

「経済」という言葉はもともと「経世済民」からきていて、これは「世の中を治めて民を救う」という意味です。そう考えると、いまの経済は果たして民を救っているのだろうか。むしろ、だいぶ民を切り捨ててはいないだろうかと感じることもあります。本来の経済の姿がマネーゲームに置き換わっていく中で、無限成長を目指すという新自由主義的な話になっていく。いま都市には希望が見出せないんだとしたら、経済のリスケールも地方からしかできないと思うんですよ。この地域の民を救うための、本来の経済とはどんなものなのか。

「economy」は、生態系(ecosystem)にもつながると思います。地域のecosystemの中で、どうやって僕たちのeconomyを育んでいくことができるか。経済とビジネスは同じような言葉だと思っちゃうんだけど、自分たちが求めてるビジネスってなんだっけ、ということに一度立ち返ってみる。そういうことが大事な局面に、この列島全体がいるなっていう感覚があります。

奥田

まさにですね。こういう話をすると「稼がなくていいってこと?」と思われるかもしれませんが、実際、やまとわもseesも稼がなきゃいけない。資本主義では本来、たとえば機械設備などの投資をして、利潤を生み出して、そこから地域にもう一回投資をするという流れで投資が地域経済の中で回っていたはずです。でも元本が資本家になっちゃったので、生み出した利潤を投資家に戻さなきゃいけない。その人たちは地域にいるわけではないので、地域が疲弊していくのは、そりゃそうだよなって。その中で栞日さんみたいなサードプレイスが、地域の中で、地域資本としてやっていることが本当に素晴らしいなと思います。そういう場所が地域に増えていく方が、地域の経済は豊かに回るはずなので。

ビジネスの世界では「◯億調達しました!」みたいな出来事が注目を集めがちですけど、「地域に◯人雇用しました!」と言っている人はあんまりいないですもんね。でも、地場の工場とかでもいいし、地域で雇用を生み出している人たちがもうちょっと愛されてもいいんじゃないかな。

菊地

途中で奥田くんが、「自然をケアしながらビジネスをするのとは、一段別の視点があると気づいた」という話をしてたんだけど、それについて最後にもう少し聞いてもいいですか?

奥田

最初に考えていたのは、「地域資源とどう生きていくか」ということでした。僕たちは赤松を使って経木をつくっているけれど、松がなくなればそれも続けられない。地域ごとに「ちょうどいい規模」はあって、売れるからといって海外の松を使ったり、海外に生産拠点を移したりすると、際限のないビジネスになってしまう。そうじゃなくて、地域資源のあり方とか、共に生きていくことを考えていきたいなって。

いま、松枯れは全国的に広がっていますが、岩手などにはまだ元気な松林が残っています。まずは僕らが経木で経済をつくれたとしたら、伊那という地域でのスケールで限界はあっても、伊那で培った技術や哲学を別の地域の課題に活かしていけるかもしれない。それは「スケール」という言葉の、別の可能性だと思っています。

菊地

なるほど。僕もその視点はすごく大事だなと思っています。「リスケール」っていうと、今後は人口が減って財源も減るから、ただの縮小だと受け取られがち。実際、その通りでもあるよね。まずは、スケールダウンする社会にどうフィットしていくか、という話なので。

同時に、地域の中だけで経済を循環させようとしても、正直難しい部分もある。だからこそ、足りないものをどの地域とどう分かち合うのかが重要になってくる。松本平で考えれば、隣の安曇野市とどう連携できるか、長野県全体でどう支え合うか、あるいは日本全体ではどうか。それを地球規模で考えるのが、本来のSDGs的な考え方だと思うんです。

これからは地域間の連携が欠かせなくなるし、その中で「拡大」や「成長」という言葉の意味や、イメージを切り変えていかなきゃいけない。一人だけが勝っていく、大きくなってくことの難しさは、もう僕らは散々知ってるはずだから。一つの地域だけが勝ち続けるのではなく、小さくてもちゃんとつづいていけるまち同士が、どうやって共に生きていくのか。そういう視点で対話していくことが、これからますます大事になりそうだね。

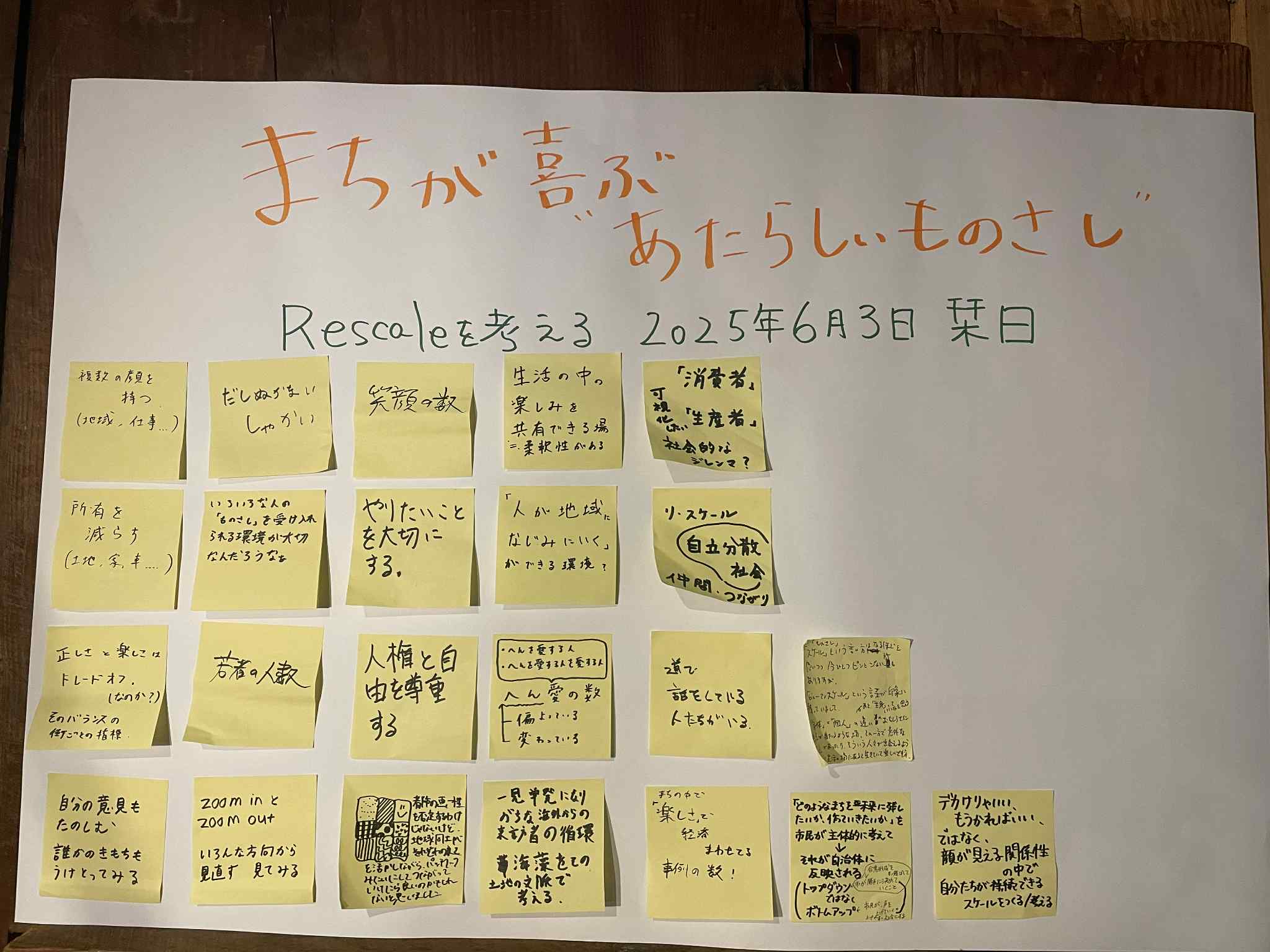

今回のイベントでは「まちが喜ぶ あたらしいものさし」というテーマで、参加者のみなさんが話を聞く中で感じたことや、思い浮かんだアイデアを付箋に書いていただきました。

「地域資源とどう生きていくか」。創刊号のテーマである「Rescale」は、地域の自然資源を扱うビジネスをする中で出てきた言葉でした。ですが、「ちょうどいい規模」や「新しいものさし」という言葉は、一人ひとりのものさしや、まちのものさしを見つめるような、それぞれの「自分ごと」として届いたようです。

自然と社会の関係性を見つめるマガジン『sees magazine』はオンラインストアや各地の書店さんで好評発売中です。

取扱店さんも随時募集中なので、ご興味のある方は、詳しくはこちらをご確認ください。

▷ 雑誌についてのお問い合わせはHPの「CONTACT」よりご連絡ください。