つづいていくまちを紐解く

つづいていくまちは、地域ごとの文化が守られ、

その土地に生きる人たちが希望を持って生きていけるまち。

自然があり、心身の健康や学びがある。

やりたいことに挑戦できる環境があり、幸福がある。

私たちのようなローカルのインキュベーション施設は、

そんな「つづいていくまち」をつくるためにあるのではないだろうか?

「つづいていくまちを紐解く」では、さまざまな人の視点や取り組みを通して、

人の体温を感じられるような、

手ざわり感のある「つづいていくまち」を探っていきます。

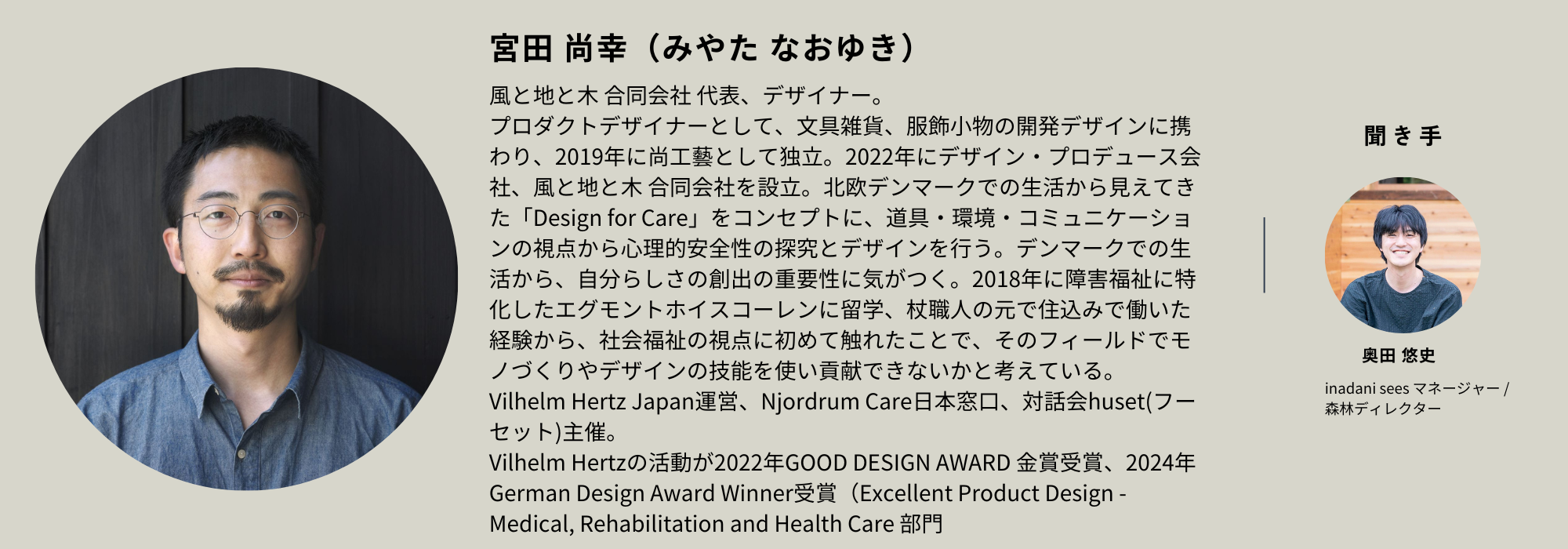

「目がきれいな人だな。」

それが宮田尚幸さんにはじめて会ったときの印象でした。

数年前に共通の友人が働くカフェでたまたま出会い、いくつか言葉を交わす中で、「“福祉”だと感じるものをデザインしている」と話していました。

それがどういうことなのか、頭の中には「?」が浮かんでいましたが、宮田さんの纏う空気に「この人にはなんでも話せそう」と安心感を覚えたのが印象的でした。

Vilhelm Hertz(ヴィルヘルム・ハーツ)のことを知ったのも、そのときです。

Vilhelm Hertz はデンマーク発の杖のブランド。長年に渡り「木」を扱ってきた職人、Kristoffer Vilhelm Pedersen(クリストファー・ヴィルヘルム・ピダーセン)と、金属のスペシャリストで0.001ミリまでこだわる完璧主義な職人、Thomas Hertz(トーマス・ハーツ)。2人の職人のコラボレーションによって、使う人に寄り添う美しい杖が誕生しました。

2018年にデンマークへ行った宮田さんは、半年間を過ごした「エグモント・ホイスコーレン」での経験や、その後の杖の職人との出会いによって、福祉の捉え方やご自身の内面にも大きな変化を感じたそう。職人との信頼関係を築き、2019年から日本総代理店としてVilhelm Hertzの杖やデンマークの文化を紹介する活動をはじめ、2023年4月からはVilhelm Hertz Japanとして、日本の職人と協働して日本での製造販売を開始されています。

今回は宮田さんと、「福祉」や「デザイン」というキーワードから、つづいていくまちを紐解いていこうと思います。

奥田 宮田さんはデンマークに行く以前からデザイナーとしてお仕事をされていたそうですね。その頃から福祉に興味を持たれていたんですか?

宮田 僕が日本にいたときには福祉の「ふ」の字も考えたことがなかった、というのが正しいかなと思います。幼少期からずっと生きづらさというか、「どうして自分は普通の人間じゃないんだろう」というコンプレックスを抱えていたことで、知らず知らずのうちに自分自身が社会福祉というフィールドに存在していたのかなとは思うんですけど。

だからといって社会がどうなっているかと考えたこともなくて、日本のモノづくりやデザインから一旦離れるためにデンマークへ行きました。

そこで「エグモント・ホイスコーレン」という全寮制の学校に入って、障がいのある方と一緒に暮らしながら「どうやったら人は壁なく生活ができるか」という問いに向き合ったことで、「障がい」の考え方や社会のあり方が日本とは全然違うと気づいたんです。

奥田 その学校を選ばれたのはどうしてだったんですか?

宮田 自分が一番想像できなかったことだから、ですね。北欧独自の全寮制の学校である「フォルケホイスコーレ」はデンマーク国内に70校くらいあって、それぞれに特色があります。ほかのフォルケホイスコーレはデザインにしてもアートにしても、なんとなく想像ができました。でも、エグモント・ホイスコーレンはほとんど情報がなくて。重度の障がいのある人も同じ学校にいて、一緒に生活をしながら何かをする。それくらいしかわからなかったんですけど、「なんかここかもしれないな」って。

重度の障がいがある人と自分が対面したときに、自分がどういう反応をするのかすら想像できなくて、それを確かめてみたいと思って決めました。

実際に行ってみたら、デンマークでは学費や医療費が無料だったり、システム自体が日本とは大きく違っていて。子育て世代の人が子どもの学費を稼ぐために働くという状態すらないし、高齢者の医療費や老人ホームも無料だから、老後のためにお金を蓄えておく必要性もない。社会福祉の大きな枠組みから全然違っていて、それによって経済的な安心感が全然違うのだとわかりました。

奥田 社会福祉そのものの前提や設計が違う。それは僕らが選んだとは言いづらいですし、その前提自体、実は別の方法もあるのだと気づくことは難しかったりしますよね。

デンマークに行って社会福祉そのもののあり方や、生きることの安心感の違いを感じる中で、福祉に対してはどんなイメージを持たれましたか?

宮田 「ちゃんと考えられているな」と思いました。人の心を理解して、それに応じてシステムや大枠を決めているからいい意味で合理的だなって。

デンマークにいる間、中学生からおじいちゃんおばあちゃんまで様々な人にデンマークの社会福祉について話を聞いてみたんです。そしたら全員が「いいシステムだと思ってる」と言っていて。向こうは消費税が25%ですけど、それに対して不満を持っている人には一人も会いませんでした。

奥田 それはすごいですね。デンマークや北欧は「デザインの国」というイメージが強いですが、みんなの中で合意すべき未来の形や「問い」のようなものがあるんでしょうか?

宮田 「よりよく生きる」ということが大前提にあるかもしれませんね。その上で国のリーダーたちが方向を指し示して、左右両派の政党が折衷案を導き出していく。

これは僕の捉え方かもしれませんが、デンマークでは右寄りの政党の人ほど効率化や合理性といった現実的な考え方が優位で、弱い立場の人のことが蔑ろになりやすい傾向があるようです。右寄りの政党の考え方が保守だとしたら、左寄りの政党の考え方はどちらかというと革新。人道的なものを重要視している人たちなので、それぞれの意見をぶつけながらバランスをとっていきます。

奥田 バランスや折り合いは大事ですよね。

宮田 その根本にあるのが対話する文化です。デンマークで生きている人全員に対話が技術として染み付いているので、政治的に極端に右でも左でも、お互いの足を引っ張るのではなく、みんなで対話して積み重ねていくことができる。どっちが正解というわけではなく、「自分たちでいい国をつくっていく」ということだけが決まっていて、その方法を対話しながら決めている感じです。

向こうには小学校から「コミュニケーション」という授業があって、その中に「ダイアローグ」と「ディベート」があるんですよ。

奥田 別々のものである、という体系化された教育がされているんですね。

宮田 そうなんです。高校生までは人間性を高めたり社会性を育むことが教育の役割になっていて、とことん対話させる文化があります。

コミュニケーションを通してお互いの認識のずれを調整しつつ、「そんなことを思ってたんだ」「だったらこういうもことあるよね」と現実を広げていくイメージです。

そのコミュニケーション自体が安心にもつながるし、心理的安全性が自分自身に広がっていった先に、その人の持っている創造性が現れてくるのだとわかってきました。

奥田 そう考えると、日本が挑戦しやすくないのは経済的な要因だけじゃなくて、周りの目が気になったり、足を引っ張る空気とかも影響していそうです。対話的なコミュニケーションを教育に取り入れることで、そういう空気も変わっていきそうですね。

奥田 「安心」と「安全」は似たような使われ方をしますけど、大きな違いがありそうな気もしています。宮田さんは杖をつくったりされている中でそれぞれどのように捉えていますか?

宮田 安全というのは職業によっても捉え方が変わりそうですよね。このアトリエのある地域には町工場がたくさんあって、工場には必ず「安全第一」と書いてあるように、安全は「物理的に人体を脅かさないこと」と近いのかなと。

杖の場合だと、突然折れないこととか、そういう物理的な部分を指して安全と言っているかもしれません。

一方の安心は、どちらかというとその人の心理的なものかなと思っています。

奥田 心理的安全性という言葉が安心に近いのかも。略して安心……。

宮田 そうなのかなと最近は思っています。僕自身も最初は「心理的安全性の探究とデザイン」をコンセプトに、心理的安全性を意図的にデザインできるかを試していました。でもちょっと長いので、最近では「安心を探究している」と言っています。

杖でいう安心は、素材として使っている木や皮の心地よさとか、使い込むほど馴染んで一緒に育っていく感じがするので、モノに対する愛着や愛情が出てくるという安心感があります。

ほかにも、客観的な人からの視線が変わることで、自分からの世界に対する視線が変わるという安心もありそうです。

普通の松葉杖を持っていたときには「大丈夫?」と心配しかされなかったけど、Vilhelm Hertzの杖を持っていることで「おしゃれだね」「どこで買ったの?」と人からかけられる言葉が変わる。すると、自分からもポジティブな言葉が出てくるようになって、結果的に外に出るのが楽しくなる。

奥田 そういうお話を聞くと、モノ一つでその人の安心・安全性を大きく変えることができるんだなと実感しますね。

医療器具としてアルミ製のほうが軽いし安いしとなったときに、安全性はあっても、実はそれが安心を損なっていた可能性もある。Vilhelm Hertzの杖が世に出る前までは、もしかしたらそんなことを考えられることすらなかったかもしれない。一つのプロダクトによって、社会の見え方が大きく変わっているような気がしています。

宮田 そこも日本とデンマークで比較すると、モノのあり方の違いってけっこう大きいと思っています。日本で経済性を優位にして大量生産・大量消費のプロダクトが生まれるのは、人口が多いから必要な場面もあるだろうなって。

奥田 行き渡らせるために必要、ということですよね。

宮田 はい。行き渡らせるにはそう考えるしかないのかもしれませんが、そもそも日本では人を主軸にモノをつくること自体、多くはない気がしています。

最初に勤めた文房具会社は量販店に入る商品をつくっていたので、使いやすさよりも「売れること」が追求されていました。流行りの色やモチーフを使っているかとか、マーケット合わせでものが生まれていく。

杖にしても、長さを調整できるものは基本的に、メーカーが同じ種類をいろんな人に使ってもらうためであって、メーカー都合なんですよね。

実際に使う人からしたら、一度高さを合わせたら基本的に変えることがないので、杖が伸縮する必要がなかったりします。そうやってメーカー都合でモノが生まれる流れが当たり前になっているんです。

その中で何かをつくるとなったときに、たとえば女性のためのプロダクトの企画会議におじさんしかいないという状況が往々にしてある。対話の文化もないから、「こういうのがいいんじゃないか」「いや、自分はこういうのがいいと思う」と、専門性と趣味嗜好が入り混じったような話になってしまう。

奥田 当事者がいない中で、憶測で議論がなされる場面はけっこう多いですよね。

宮田 そのあたりをデンマークではきちんと分離していて、専門性のことしか意見しなかったり、ビジュアルや素材は目的に応じてデザインがコントロールされているイメージがあります。モノづくりをするときには実際に使う人や、杖であれば理学療法士のような人が当然のようにその場に入ってくる。

人に焦点を当ててモノづくりをしているのか、メーカーのつくりやすさや売れやすさでモノづくりをしているのかで、生まれてくるものは全然違う気がします。

同じようなことが建築にも言えると思っていて、日本だと建てやすさ重視になったり、外壁をなるべく修繕しなくていいもので覆ったりしがちですよね。

奥田 メンテナンスフリーという安全性によって、空間の安心感が損なわれていることがけっこうあるなと感じます。窓のない会議室なんかもそうだと思っていて、そういう部屋でクライアントにプレゼンとかすると、僕はすごく息苦しくなっちゃいます。

宮田 あらゆる人の安全を一緒くたにしているから、ルールが細かすぎて身動きが取れなくなっていることも多いんじゃないでしょうか。

とくに福祉現場だとそれが顕著で、デンマークでは現場の人が自分たちの判断で動けることが多いから、起きたことに対して柔軟にアプローチできる。でも日本ではルールや規則が多すぎて、現場もその上もどうしたらいいかよくわからない、なんてことがあるみたいです。

奥田 そこもルールで縛るのではなくて、たとえば「みんなの心地よさを考えたらどうなるか?」と対話ができたらいいですよね。

宮田 教育もしかり、あらゆることは変化させていくことで維持できると思うんですよ。変化しなかったとしたらただ腐っていっているだけというか。

だから対話の文化にせよ、大切さに気づいた人たちからどんどん身近にできる人を増やしていくのがいいのかなと思っています。

これまでは社会のあり方が規律社会というピラミッド構造だったところから、いまはいろんな人が網目状につながるネットワーク社会になっていて。デンマークは社会が完全に切り替わったと宣言していますが、日本はまだ構造自体が規律社会ですよね。でもニュースやメディアで求められているのはネットワーク社会だから、その乖離で苦しくなっちゃう人もいるんじゃないでしょうか。

そういった意味でも、「安心をどうデザインするか」という視点が必要だと思います。

奥田 安心をデザインすることが、福祉の設計そのものだという気がしてきました。みんなが安心して生きられるための福祉であって、その前提に立てば本来やるべきことが見えてきそうです。

僕らが挑戦することを怖いと感じるのも、社会の不安全な空気を肌で感じているのかもしれません。

宮田 安心が土台にあればチャレンジ精神とか、自分らしい表現がどんどんできてくると思います。デンマークだと「失敗しない限りアップデートされない」という考え方なので、どんどんトライアンドエラーさせるから、何にでも挑戦してみる人がたくさんいる。そういう連鎖が物事の精度を高めて、社会が成熟に向かっていくんじゃないでしょうか。

奥田 どうしても国や制度の話になると無力感や絶望感が湧いてきちゃうんですけど、1つの地域や施設でと考えれば、安心な空間はつくれるかもしれない。「どうしようもない」と諦めてしまうのではなく、手の届く範囲からそんな安心をつくっていくことが重要なのかもしれませんね。

宮田 それは大事だと思います。日本がどうしてそんなに保守的なのかを考えてみたんですけど、「そもそも比較しようがない」というのが最近自分の中で出ている答えです。

デンマークにはデンマークの条件があって物事が成り立っていて、日本には日本の、さまざまな文脈があっていまの状態にたどり着いているんだろうなって。

その中でも、こんなに考え方が異なっているのは、住んでいる場所の要因がすごく大きいんじゃないかなと思っています。日本は火山は噴火するし地面は揺れるし、津波や土砂災害もある。四季があるから季節はころころ変わるし、人の暮らしを脅かす予期せぬ何かが常に存在しているから、未来を不安視するのがデフォルトになっていると思うんです。

一方、デンマークには山がない。最大のポイントでも250mで、ちょっとした丘のようです(笑)。日本と比べたら自然災害が少なくて、人間を脅かすような動植物もそんなにいません。

そう考えると、向こうの人たちが初期設定として持っている安心のレベルが桁違いなわけです。日本人は「そもそも不安を抱えている民族である」と言ってもいいかもしれません。

奥田 日本で暮らしていると、自然の脅威は大きいですよね。

宮田 その環境が前提にあるので、不安を取り除くための知恵が歴史として培われてきたのだと思います。日本の古民家は昭和の家よりも設計がちゃんとしていたり、余白がつくられていたり。

そういう歴史をすっ飛ばしてあたらしいテクノロジーや文化を取り入れようとしているから、便利さを重視して逆に安心が削られていくのかなと。だから安心のつくり方をデンマークから学んで、意図的に安心をつくっていくデザインが重要なんじゃないかなと思います。

奥田 前提を受け入れながら、その上での安心を設計していく。意図的な行動を積み上げないといけないよねっていうところですよね。

(文・写真:黒岩麻衣、編集・写真:奥田悠史)